Rudolf Herrmann

Rudolf Herrmann

Rudolf Herrmann

(1886 – 1965)

Vergeblich wird man nach seiner Biografie im Internet suchen, obwohl ab Beginn der 1910er-Jahre in Österreich Hunderte seiner Zeichnungen regelmäßig erschienen, sie dutzendfach auf den Titelseiten österreichischer Karikaturzeitschriften zu betrachten waren, und er mit den Zeichnern und Karikaturisten dieser Zeit auf eine Stufe gesehen werden muss.

Herrmann inskribierte an der Technischen Hochschule in Wien Bauingenieurswesen, verließ sie nach der 1. Staatsprüfung (1910) in Richtung Schillerplatz, wo er an der Akademie der Bildenden Kunst die Allgemeine Malerschule bei Prof. Rudolf Bacher, Julius Schmid, Alois Delug, Rudolf Jettmar, Christian Griepenkerl, Josef Jungwirth, Siegmund l‘Allmand und Hans Tichy belegte.

In dieser Zeit finden sich bereits seine ersten Karikaturen in der von Richard Specht herausgegebenen Kulturzeitschrift »Der Merker«. Es sind scherenschnittartige Darstellungen von Dirigenten und Musikern, die er von 1910 bis 1912 für diese Zeitung anfertigte. Specht war es auch, der ihm den Kontakt zu Gustav Mahler und Arnold Schönberg herstellte, die für ihn Modell saßen. Von Gustav Mahler schuf er neben Zeichnungen und Radierungen eine kleine Porträtbüste, die in den 1980-Jahren im Centre Pompidou noch in einer Ausstellung zu sehen war, von der aber nur mehr eine Abbildung überliefert ist. Ihre Spur verlief sich danach.

Dirigent Oscar_Nedbal

Foto: BV-Archiv

In den sozialdemokratischen »Glühlichtern«, für die er von 1912-1915 zeichnete, fanden sich auch Zeichnungen von D.R. Andre, Walter Crane, Friedrich (Fritz) Graetz, Alfred Kubin, u.v.a.m.

Nahezu parallel zeichnete er von 1913-1918 für die satirische Zeitung »Die Leuchtrakete«. Auch hier finden sich von ihm Dutzende Karikaturen, darunter etwa 30 Titelzeichnungen.

Mit ihm waren es Josef Danilowatz, A. Garay, Alfred Gerstenbrand, Carl Josef Pollak (Carl Josef), Fritz Schönpflug, Willy Stieborsky, Hans Strohofer, Franz Wacik, K.A. Wilke, u.v.a.m. deren Karikaturen in der »Leuchtrakete« veröffentlicht wurden.

Damals arbeitete er auch für die Zeitschriften »Wiener Caricaturen« und »Götz von Berlichingen«, für die er zahlreiche Titelzeichnungen schuf. Doch die längste Zeit, nämlich von 1910-1920, zeichnete Herrmann die ’Karikatur der Woche’ in der Wochenzeitung »Der Morgen«.

In diese Phase seines Schaffens fällt die Zeit des 1. Weltkriegs. Seine Karikaturen spiegelten die herrschende, chauvinistische Kriegsposition der ihrem Ende zustrebenden Habsburgermonarchie und das Ende der mit ihr verbundenen Mittelmächte wider.

Er verstand sich als der Arbeiterbewegung und also der sie repräsentierenden österreichischen Sozialdemokratie nahe. Für deren Zentralorgan »Arbeiter-Zeitung« fertigte er einige Zeichnungen (u.a. Porträts von August Bebel und Karl Kautsky) an.

Dieser Weltkrieg, den er mit seinen Karikaturen kommentierte, zeigte ihm, welche gesellschaftlichen Kräfte hier wirkten, wer die Profiteure und wer die Leidtragenden waren. Seine bloßlegenden Karikaturen der Zarendynastie der Romanows in Russland, die sich nur mit Morden und Pogromen an der Macht halten konnte, während bereits die ihn schließlich überwindenden Kräfte heranreiften, veränderten bei ihm die Sicht auf das Weltgeschehen.

Nur in der Überwindung des herrschenden, historisch überholten Gesellschaftssystems sah er die Chance auf eine friedliche Zukunft, auf Überwindung der Ungerechtigkeit und des sozialen Elends, unter dem ein Großteil der Menschen litt. Er wandte sich der 1918 gegründeten Kommunistische Partei Deutschösterreich zu, für die er durch viele Jahre mit seinen Karikaturen in deren Parteiorgan tätig war. Aus welchen Gründen auch immer – dass es ökonomische waren, kann angenommen werden – verließ er Ende der 1920er-Jahre Österreich, um in Berlin seine Arbeit fortzusetzen.

Hier zeichnete er für zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften, so im sozialdemokratischen »Der Wahre Jakob«, in der KPD-Zeitung »Roten Fahne«, im »Ulk«, und zahlreichen anderen Berliner Tageszeitungen. Auch für das Organ der Solidaritätsorganisation Rote Hilfe, »Tribunal«, schuf er Zeichnungen.

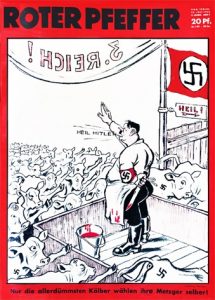

Herrmanns Karikaturen, die er in Berlin zeichnete, waren auch dem Kampf gegen den aufkommenden Nationalsozialismus gewidmet. In ihnen zeigte er die drohende Gefahr auf, vermittelte, wohin der Weg der Weimarer Republik führte.

Als der deutsche Reichspräsident Paul v. Hindenburg mit der Ernennung (30.1.1933) Adolf Hitlers und damit der NSDAP die Macht im Staate übertragen hatte, wurde es für Rudolf Herrmann eng. Als politisch Denkendem war ihm klar, dass er Deutschland verlassen musste, um sein Leben nicht zu gefährden. Im Februar 1933 fuhr er nach Österreich zurück. Hier konnte er noch bis 1938 für »Die Stunde« und »Die Kleine Volkszeitung« arbeiten. In letzterer fertigte er Zeichnungen für die ’Lustige Wochenschau‘ an, in der er – die jeweils den vorigen Wochentagen zugeordnet – das Geschehen illustrierte.

Dass so ziemlich alle seine Karikaturen nicht nur mit einem Titel, sondern meistens auch mit einem gereimten Kommentar versehen waren, soll nicht unerwähnt bleiben.

Wien in der Karikatur – mit Selbstkarikatur

Mit der Annexion Österreichs 1938 endete für ihn die Möglichkeit zu arbeiten. Er ging in die innere Emigration.

Erst nach der Befreiung Wiens 1945 konnte er wieder als Pressezeichner tätig werden. Seine ersten Zeichnungen finden sich im August 1945 im »Neuen Österreich«, in der er die ersten Volksgerichtsprozesse gegen ’Belastete‘ – also Menschen, die sich an Verbrechen der Nazis in Österreich beteiligt hatten – mit seinen Porträtzeichnungen illustrierte.

Damals verlief sein Leben prekär, war doch die Zeit der das Zeitgeschehen aktuell kommentierenden Karikaturisten schon viele Jahre vorbei. 1947 beteiligte er sich bei einer von der Stadt Wien initiierten Porträt-Ausstellung mit einem Ölbild von Karl Kraus, das diese auch ankaufte. Doch trotz dieser Anerkennung seiner Arbeit war er genötigt, ein Ansuchen um finanzielle Unterstützung an die Wiener Kulturabteilung zu stellen. Von der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs befürwortet, wurde es trotzdem abgelehnt. Er war damals auch nicht in der Lage, den Mitgliedsbeitrag für die Berufsvereinigung zu bezahlen und bat um Stundung, die ihm auch gewährt wurde.

Während er in ärmlichen Verhältnissen und zuletzt über lange Zeit krank im April 1964 verstarb, wurden Jahrzehnte später mit seinen Zeichnungen „astronomische“ Preise lukriert. 143 Originalzeichnungen hatte ein Wiener Antiquar im Jänner 2002 auf der Stuttgarter Antiquitätenmesse um 34.000 Euro angeboten und auch verkauft, darunter 60 unpublizierte Porträtzeichnungen, Bilder von Gustav Mahler, Arnold Zweig oder Oskar Kokoschka“ (von diesen auch signiert).

Dr. Willi Weinert

Historiker

Bitte beachten Sie, dass verlinkte Seiten im Internet u. U. häufig verändert werden und dass Sie die sachliche Richtigkeit der dort angebotenen Informationen selbst überprüfen müssen.

Quelle:

Archiv der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs, Schloss Schönbrunn, Ovalstiege 40