Carl Fahringer (1874 – 1952)

Carl Fahringer (1874 – 1952)

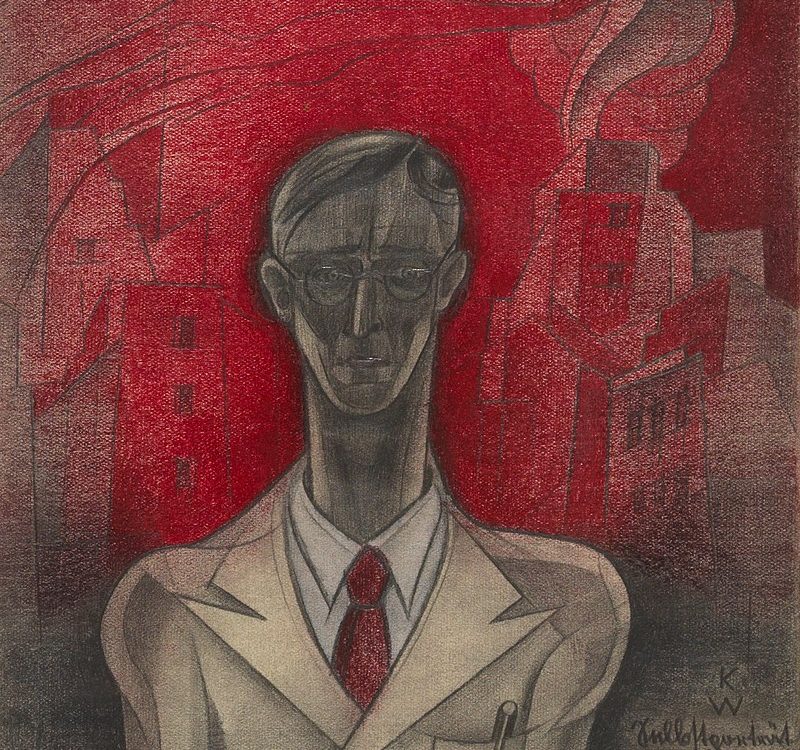

Carl Fahringer

Eine lockere Pinselführung, kennzeichnen den spätimpressionistisch-expressiven Stil des österreichischen Malers und Illustrators Carl Fahringer. Der Künstler zählt heute zu den bedeutendsten Tiermalern der österreichischen klassischen Moderne. Er hatte unter anderem eine Vorliebe für die Darstellung exotischer Raubtiere, die er auf seinen Reisen und Besuchen im Tiergarten Schönbrunn anfertigte.

Carl Fahringer wurde am 25. Dezember 1874 in Wiener Neustadt geboren.

Von 1892 bis 1897 studierte er an der Wiener Akademie bei den Professoren Sigmund L’Allemand, Christian Griepenkerl und Rudolf Eisenmenger; anschließend wechselte er für vier Jahre an die Münchner Akademie zu Prof. Carl Marr. (1)

Am 12.4.1904 heiratete er Rosina Strobl. Das Paar hatte zwei Kinder, Fritz und Maria.

Zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit beschäftigt sich Carl Fahringer vorwiegend mit Buchillustrationen für den Verlag Gerlach in Wien zu Märchen u.a. von Wilhelm Hauff und den Gebrüdern Grimm aber auch zu Werken von Johann Wolfgang von Goethe und Adalbert Stifter.

Frühe Studienreisen brachten Fahringer (häufig mit seinem Bruder Josef) nach Italien und Frankreich, Istrien, Dalmatien, Serbien, Montenegro, Albanien, Ägypten und in den Vorderen Orient. Jedes Mal brachte er volle Mappen mit Zeichnungen und Skizzen von seinen Reisen mit.

1908 wurde Carl Faringers künstlerische Arbeit erstmals in einer Kunstberichterstattung (Tagblatt, Wien, 21.8.1908) lobend erwähnt. (7)

Im Ersten Weltkrieg kämpfte Carl Fahringer in Galizien und an der Isonzofront, wo er als Kriegsmaler slowenische Hochgebirgsstellungen, Feldspitäler in Galizien, Marschkolonnen an der Südwestfront, Landsturmjäger und Zugsführer malerisch festhielt.

In der Geschichtsdatenbank Niederösterreichs „Gedächtnis des Landes“ liest man:

„1914 wurde er der Kunstgruppe des Kriegspressequartiers zugeteilt und ein Jahr später zum Kriegsmaler ernannt – für ihn allerdings ein „Kriegsmalschwindel“, weshalb er sich wieder an die Front versetzen ließ.“ (6)

Nach dem Krieg hielt sich Fahringer häufig in Holland und später in Indonesien auf. In der holländische Kolonie Bali verbrachte er 1921 ein ganzes Jahr und 1929 ein halbes Jahr. Hafen- und Marktszenen wurden ein beliebtes Motiv und seine Farbpalette wurde heller und leuchtender. Die jeweils heimische Bevölkerung und dort vorkommenden Tiere erweiterten sein Œuvre.

Fahringer Carl, Bauernmarkt, 45,5 cm x 57 cm, Öl auf Karton

Foto: BV-Archiv

Nach seiner Rückkehr nach Wien übernahm er 1938/39 die Klasse für Malerei an der Wiener Akademie, anschließend leitete er bis 1945 das Fach für Tier- und Landschaftsmalerei.

Noch heute genießt Carl Fahringer den Ruf, einer der beste Tiermaler gewesen zu sein. Beeindruckend auf diesem Gebiet sind die vier großen Deckengemälde „Wilde Jagd“ im Künstlerhaus, welche er 1936 malte.

Zu seinen Schülern gehörten u.a. Julius Álló (1901-1984), Albrecht Dunzendorfer (1907-1980), Friedrich Fischer (1912-2005), Johann Fruhmann (1928-1985), Christa Hauer (1925-2013), Rudolf Hausner (1914-1995), Gustav Hessing (1909-1981), Florian Jakowitsch (geb. 1923), Franz Poetsch (1912-1971), Stefan Praschl (1910-1994), Adalbert Schlager, (1920-2002), Karl Schwärzler (1907-1990), Josef Franz Weinwurm (1893-1982).

Während des Zweiten Weltkriegs war er, nun schon 66 Jahre alt, als Maler in Frankreich und Griechenland stationiert. In Bilder und Skizzen hielt er den Krieg auf dem Balkan fest. (1)

Nach dem Krieg lebte er vorwiegend in Vorarlberg. In „Carl Fahringer 1874–1952, von Albert Graf-Bourquin“ heißt es in den Aufzeichnungen seines Sohnes:

„Schüler und Freunde – auch jene in Holland – vergaßen meinen Vater nicht. Notbeck schrieb Vater aus Genf, die holländischen Freunde rührten sich. Vater blieb zunächst in Bolgenach (Bregenzerwald) bei Karl Schwärzler, später bei Johann Löpfe in Lustenau.“ (2)

1947 kehrte Carl Fahringer wieder nach Wien zurück. 1948 reiste der Künstler noch einmal nach Holland. Dort wurde ihm in Anerkennung seiner bedeutenden künstlerischen Leistung in Holland, eine Sonderausstellung in Hoorn gewidmet.

Der Künstler starb am 4. Februar 1952 in Wien an den Folgen einer Operation und wurde am Zentralfriedhof in einem ehrenhalber gewidmeten Grab beigesetzt. In seiner Geburtsstadt Wiener Neustadt wurde 1979 die Fahringergasse nach ihm benannt.

Carl Fahringer war Mitglied in der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs, im Künstlerhaus, im Hagenbund und der Künstlervereinigung der Aquarellisten.

Carl Faringers Werk wurde schon zu seinen Lebzeiten geschätzt und geehrt:

- 1896 erhielt Fahringer die Silberne Fügermedaille

- 1897 Spezialschulpreis (beide Akademie)

- 1911 die kleine goldene Staatsmedaille für Kunst und Wissenschaft für sein Gemälde „Vision des Propheten Mohammed“, sowie den Reichel-Preis

- 1913 Dumba-Preis

- 1924 Staatlicher Ehrenpreis

- 1926 Große goldene Ehrenmedaille des Wiener Künstlerhauses

- 1932 Preis der Julius Reich-Stiftung. (3) Seite 56

Heute befinden sich Werke des Künstlers in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen u.a. in Wien in der Albertina, der Galerie im Belvedere, der Österreichischen Nationalbank, im Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste, im Heeresgeschichtlichen Museum, im Leopold Museum, im Wien Museum und im Niederösterreichischen Landesmuseum.

Berthild Zierl

Präsidentin der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs

Landesverband Wien, NÖ, Bgld.

www.zierlart.at

Bitte beachten Sie, dass verlinkte Seiten im Internet u. U. häufig verändert werden und dass Sie die sachliche Richtigkeit der dort angebotenen Informationen selbst überprüfen müssen.

Quellen:

(1) Archiv der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs

(2) Carl Fahringer 1874–1952, von Albert Graf-Bourquin, Neufeld-Verlag, Lustenau, 1970

(3) Expressiv, Neusachlich, Verboten – Hagenbund und seine Künstler, Wien 1900 – 1938 von Peter

Chrastek, Wien Museum und der Verein der Freunde und der wissenschaftlichen Erforschung des

Hagenbundes, 2016

(4) Zeitschrift Profil vom März 2014, Artikel 1.Weltkrieg: Propagandamalerei im Schützengraben

von Nina Schedlmayer

(5) basis-wien.at/db/person/22779

(6) https://www.gedaechtnisdeslandes.at/personen/person/fahringer

(7) https://www.wienbibliothek.at/bestaende-sammlungen/tagblatt-archiv