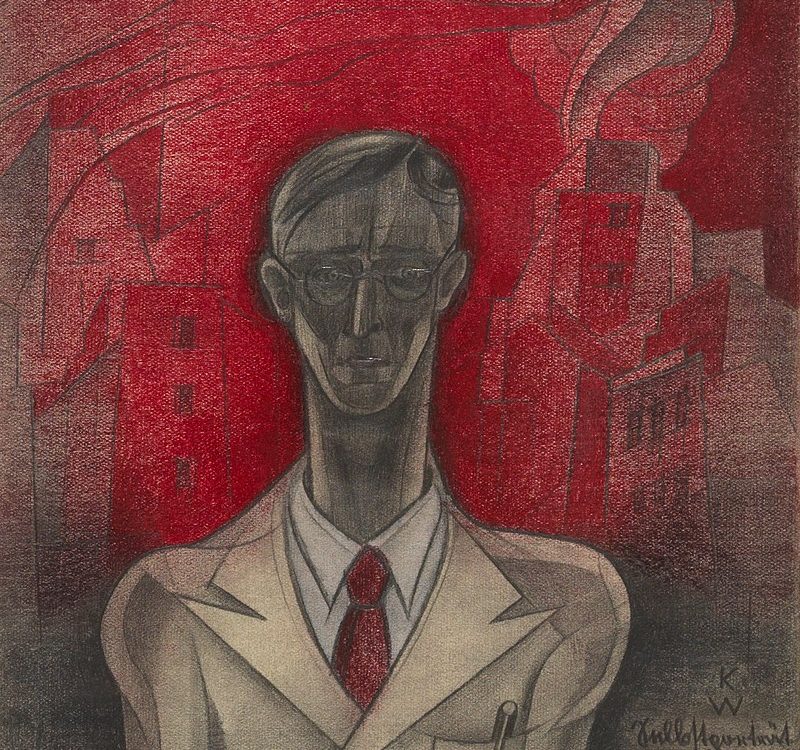

Knesl Hans (1905 – 1971)

Knesl Hans

Der Bildhauer Hans Knesl, ein Vertreter der Moderne nach 1950, hob mit vollendeter handwerklicher Technik und Sicherheit seine Figuren aus Naturstein, Beton, Metall, Aluminium, Gips oder Ton. Leider ist es um den Künstler, für den die Sinnhaftigkeit plastischer Formen die wesentlichen Elemente seines Gestaltens waren, still geworden. Oder sollte ich besser schreiben, wieder still geworden, denn schon im Ausstellungskatalog „Hans Knesl – Plastik, Zeichnung, Aquarelle“ des Österreichischen Museums für angewandte Kunst aus dem Jahre 1970 hieß es: Es scheint ja, dass dieser Künstler viel zu wenig bekannt ist. Ihm ging und geht es auch jetzt nicht um die übliche Publicity. Er legt nicht den geringsten Wert darauf, sich in Szene zu setzen, „laut“ zu werden und mit aller Macht auf sich aufmerksam zu machen. (2)

Hans Knesl ist am 9. November 1905 in Bad Pirawarth in Niederösterreich geboren.

Von 1920 bis 1924 absolvierte er in Lage in Deutschland eine Ausbildung zum Steinmetz; danach von 1924 bis 1930 das Studium der Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Prof. Hans Bitterlich. Er gewann den Gundelpreis, den Meisterschulpreis und den Rompreis. Durch letzteren konnte einige Monate in Italien verbringen. Trotz ausgezeichneter beruflicher Aussichten in Rom kehrte er in seine Heimat zurück und arbeitete als freischaffender Bildhauer, aber die erhofften Aufträge für größere Skulpturen oder Plastiken blieben aus. Daher illustrierte er Magazine, übernahm Porträtarbeiten und machte Modellentwürfe für Kleinplastiken für die Porzellanmanufaktur Metzler & Ortloff in Ilmenau in Thüringen in Deutschland, welche für ihre kunstvollen Porzellanartikel bekannt war. Die Marke Metzler & Ortloff wird auch heute noch in Sammlerkreisen geschätzt.

1935 ging er auf Einladung von Metzler & Ortloff nach Ilmenau, wo er Elfriede Dietz kennenlernte, welche er ein Jahr später trotz wirtschaftlicher und politischer Schwierigkeiten heiratete.

Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich verschlechterte sich seine berufliche Situation drastisch. Knesls Werke wurden als entartete Kunst eingestuft und er selber 1941 zum Militär eingezogen. Er kam als Melder bei den Pionieren an die russische Front.

Nachdem er an einem Zwölffingerdarmgeschwür erkranke, wurde er bis 1944 (das Jahr in welchem sein Sohn Johannes Alexander geboren wurde) als Rechnungsführer eingesetzt. Erst 1946 konnte er in sein geplündertes und teilweise zerstörtes Atelier zurückkehren.

1949 kam seine Tochter Elfriede Christiane zur Welt. Den Lebensunterhalt verdiente Hans Knesl damals mit Restaurierungsarbeiten im Schloss Laxenburg, am Rathaus und der Universität in Wien.

1951 wurde er an die Universität für angewandte Kunst berufen, wo er in Baracken, welche anstelle der zerstörten Bildhauerateliers gebaut wurden, als Leiter der Meisterklasse für Bildhauerei unterrichtete.

1951 gewann er den Förderpreis des österreichischen Staatspreises und 1954 den Wettbewerb für das Grabmal von Leopold Kunschak und 1956 den Wettbewerb für ein Relief am Südbahnhof.

In den 1950er Jahren musste der Künstler aber auch sehr viele Feindseligkeiten von Seiten der Öffentlichkeit und der Kunstkritik erfahren. 1954 verschwanden zwei der drei Plastiken, welche sein Beitrag zur Ausstellung Österreichischer Plastiken am Österreichischen Kulturinstitut in Rom waren und seine Skulptur „Große Stehende“, welche im Stadtpark aufgestellt war, erregte einen Aufruhr, welcher die Entfernung der Skulptur zur Folge hatte. Seine Skulptur „Stehendes Mädchen“ wurde 1956 umgestürzt und schwer beschädigt. Dennoch verfolgte der Künstler unbeirrt weiter seinen eigeschlagenen künstlerischen Weg.

Über seine Werke sagte Hans Knesl:

Für mich ist die Auseinandersetzung eines Menschen mit allem, was ihm begegnet, die komplexeste. Was der andere darin sieht, das kann ich nicht sagen. Es ist keine gezielte Form einer gesellschaftskritischen Äußerung, weil ich überhaupt nicht gesellschaftskritisch bin. (3)

Heute kann man Knesls in den 1940er und 1950er Jahren entstandene Skulpturen und Plastiken zu den Klassikern der damals avantgardistischen figurativen Kunst zählen und der „plastische Realismus“ seiner Werke der 1960erJahre trug zur Etablierung der damals neuen Strömung bei.

Knesl Hans, Naschmarktleben, 1953, 1040 Rechte Wienzeile 23-27, Foto: Wilhelm Oberhofer, Wien

Hans Knesl kam in seinen Werken immer wieder gerne auf gerundete Formen zurück und meinte dazu:

Ich bin nicht der Meinung, dass die materialeigene Form beim Stein kantig, flächig oder hart sein muss. Ich bin im Gegenteil der Meinung, dass diese Form sehr weich sein kann. Meine Erfahrungen haben mir bewiesen, dass der Stein aus dem Prozess des Sich-Behauptens heraus zu Formen kommt, die rund sind, denn das Runde ist die kleinste Oberfläche und seine Lebensäußerungen sind die, die aus einer Auseinandersetzung mit den ihn bedrängenden Kräften der Erosion, überhaupt der Witterung, erfolgen. (3)

Hans Knesl ist nach schwerer Krankheit am 4. Juli 1971 in Wien gestorben. Er wurde auf dem Zentralbahnhof in Wien im Ehrenhain der Stadt (Gruppe 40, Nummer 7) beerdigt.

Das Werk des verstorbenen Mitglieds der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs, Hans Knesl, wurde schon zu Lebzeiten unter anderem geehrt durch:

• 1951 Verleihung des Förderungspreises zum Österreichischen Staatspreises für Plastik

• 1965 Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst in der Kategorie Bildhauerei

• 1967 Goldene Ehrenmedaille des Wiener Künstlerhauses

• 1970 Kulturpreis für Plastik des Landes Niederösterreich.

Nach seinem Tod wurde im Jahr 1975 das Professor Knesl-Freilichtmuseum im ehemaligen Kurpark von Bad Pirawarth mit einer permanent, frei zugängliche Ausstellung etlicher seiner Kunstwerke errichtet.

Die Bilder sind eventuell urheberrechtlich geschützt.

Berthild Zierl

Präsidentin der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs

Landesverband Wien, NÖ, Bgld.

www.zierlart.at

Bitte beachten Sie, dass verlinkte Seiten im Internet u. U. häufig verändert werden und dass Sie die sachliche Richtigkeit der dort angebotenen Informationen selbst überprüfen müssen.

Quellen:

(1) Archiv der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs

(2) Hans Knesl – Plastik, Zeichnung, Aquarelle, Ausstellungskatalog, Neue Folge, Nr. 4, Österreichischen Museums für angewandte Kunst, 1970

(3) Hans Knesl, 1905 – 1971, Dokumentation Jürgen Bauer, medium 6, Publikationsreihe der Blau-Gelben Galerie, Kulturabteilung des Landes Niederösterreich

(4) https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Knesl

(5) https://live.widderauktionen.com/lots/view/4-5NCY35/hans-knesl